満月の晩に

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

熱にさらされて風にのって、薬草が薫りをいつになく強くはなつ。乾いた地面をながめていると、もっと赤道に近い、遠くの平原を想像するということもあって、熱帯をあらわすことばがやってくる。砂漠、サファリ、サバンナ。本棚から出してきたのは、一年前にみつけてあった本。

Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa, Collected by Peter Beard, 1975, Chronicle Books, 1990./ Isak Dinesen, Out of Africa, 1937, Modern Library, 1992.

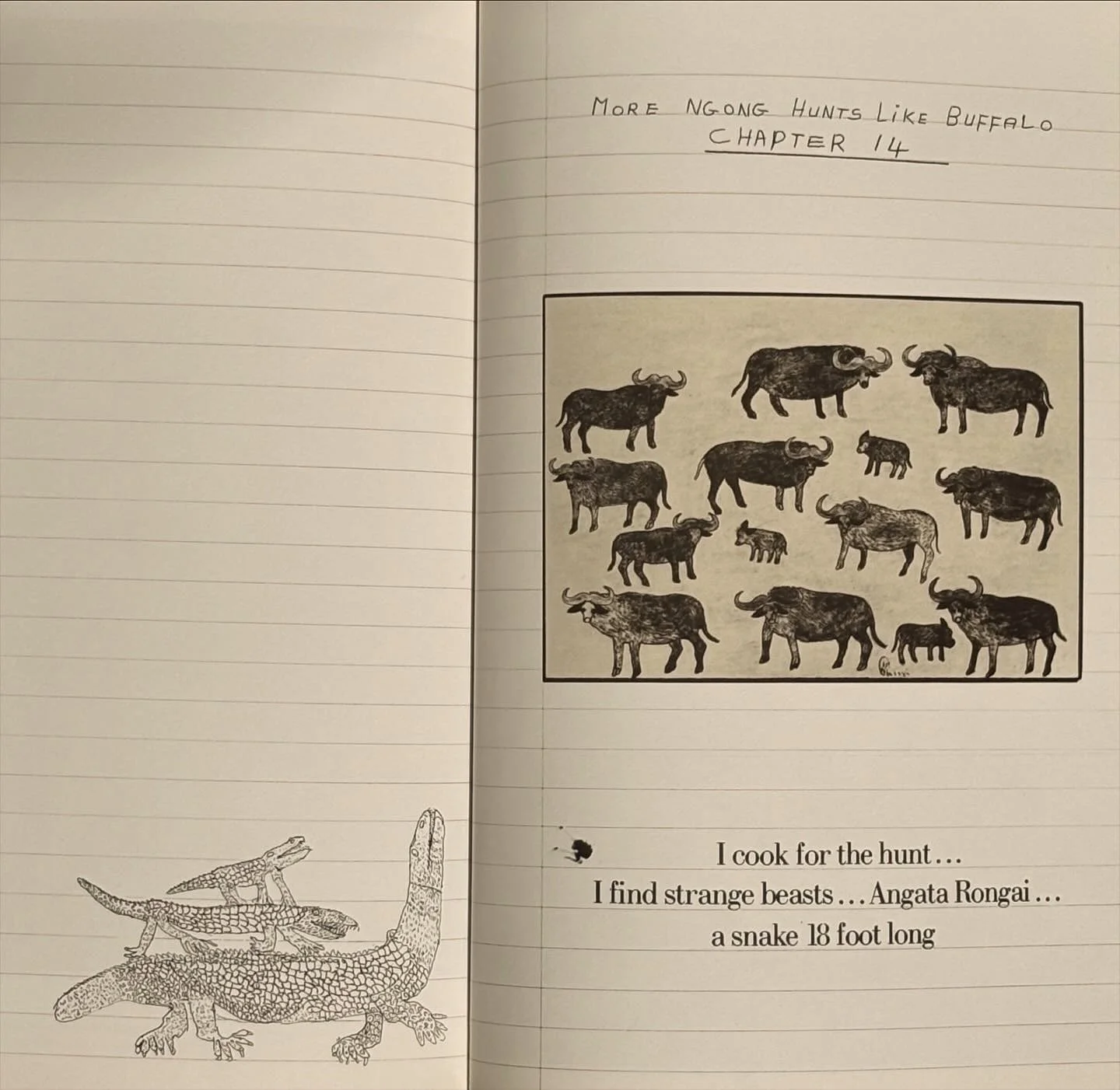

Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa(初版1975年)は、ケニアでコーヒー農園を営んでいた頃の、カレン・ブリクセン/イサク・ディネセンの写真、彼女の小説『アフリカの日々』の登場人物カマンテによる語りと絵、この本を編んだ写真家のピーター・ビアードがおよそ半世紀後に撮り下ろした写真と、ブリクセンの文章の引用や詩から構成されている。

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

いずれ『バベットの晩餐会』を著す、カレンの家で、料理を担当していたカマンテが、スワヒリ語で思い出を語った、その聞き語りからの翻訳文を生かした、スクラップブックというかたち。セピア調の写真と手書き文字に、イラストレーションを添えるコラージュのスタイルは、ビアードのアートブック(#journaladdictとタグづけしたくなる)にも通ずるもの。

ちなみに、伝記(ジョン・バウワマスター『ピーター・ビアードの冒険』野中邦子訳、河出書房新社、1997年)のある章はまるまる彼の日記について書かれている。

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

カレン・ブリクセンは『アフリカの日々』のなかで、アフリカの夜を「夢」に喩え、「カトリックの大聖堂」に喩えていた。

星が道標となり、月が暦を知らせる、アフリカという時空。「つぎの満月の晩に」なんていう約束のコミュニケーションがありえてしまう、時間からの自由。

そこで月を見て時を測ることに慣れてしまうと、ヨーロッパで「都市に住む友人たちが月の満ち欠けにかかわりなく暮らし、ほとんどそれに気づかずにいることが奇妙に思えてくる。」(イサク・ディネセン『アフリカの日々』横山貞子訳、1981年、晶文社、河出文庫、2018年、112頁。)

もしかすると彼女は、近代の時空から出て、ルングステズとナイロビのあいだを往き来したことで、ヨーロッパのそれはそれで奇妙でゴシックでハイコンテクストな文化の層をさえ、エッセンスのようなものとして抽出し、物語る術を得たのかもしれなかった。おはなしを心待ちにする人びとがいて、無限の自由(infinite freedom)があるという、アフリカの夜を知ったことで。

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

温暖化が進むにつれて文学的リアリティの南緯も上がっていくということもあるのかもしれなくて、この夏のあいだ、 Longing for Darkness のページを捲っていた。

農園での日々、ナイロビの様子、マサイランドの風景をとらえた、カレンと弟トマスによる写真が、小説から想像される暮らしを、じつに直截的に見せてくれる。ときには銃を構え、毎日のように空を飛び、二十世紀初頭の英国領東アフリカを闊歩していた、ひとりのデンマーク人女性の、おどろくほど優美な姿。

アフリカの人カマンテの眼にうつる、もうひとつの現実と、カレンの逞しい日常(家の外壁に大きな時計を取りつけたという逸話も)。紙いっぱいに描かれたシマウマ、猿とドルフィン、兎と亀、昆虫たちが織りなす、日常と幻想。ワニやチーターが牙をむいた、すさまじい場面。

カマンテのドローイングと、ライオンや犀やキリンを接写したビアードの写真が、人間と野生動物のありとあらゆる距離を教えてくれる。先史時代の洞窟壁画のように。ふと歩いてゆく猫がサバンナのけものに見えた。