満月の晩に

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

熱にさらされて風にのって、薬草が薫りをいつになく強くはなつ。乾いた地面をながめていると、もっと赤道に近い、遠くの平原を想像するということもあって、熱帯をあらわすことばがやってくる。砂漠、サファリ、サバンナ。本棚から出してきたのは、一年前にみつけてあった本。

Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa, Collected by Peter Beard, 1975, Chronicle Books, 1990./ Isak Dinesen, Out of Africa, 1937, Modern Library, 1992.

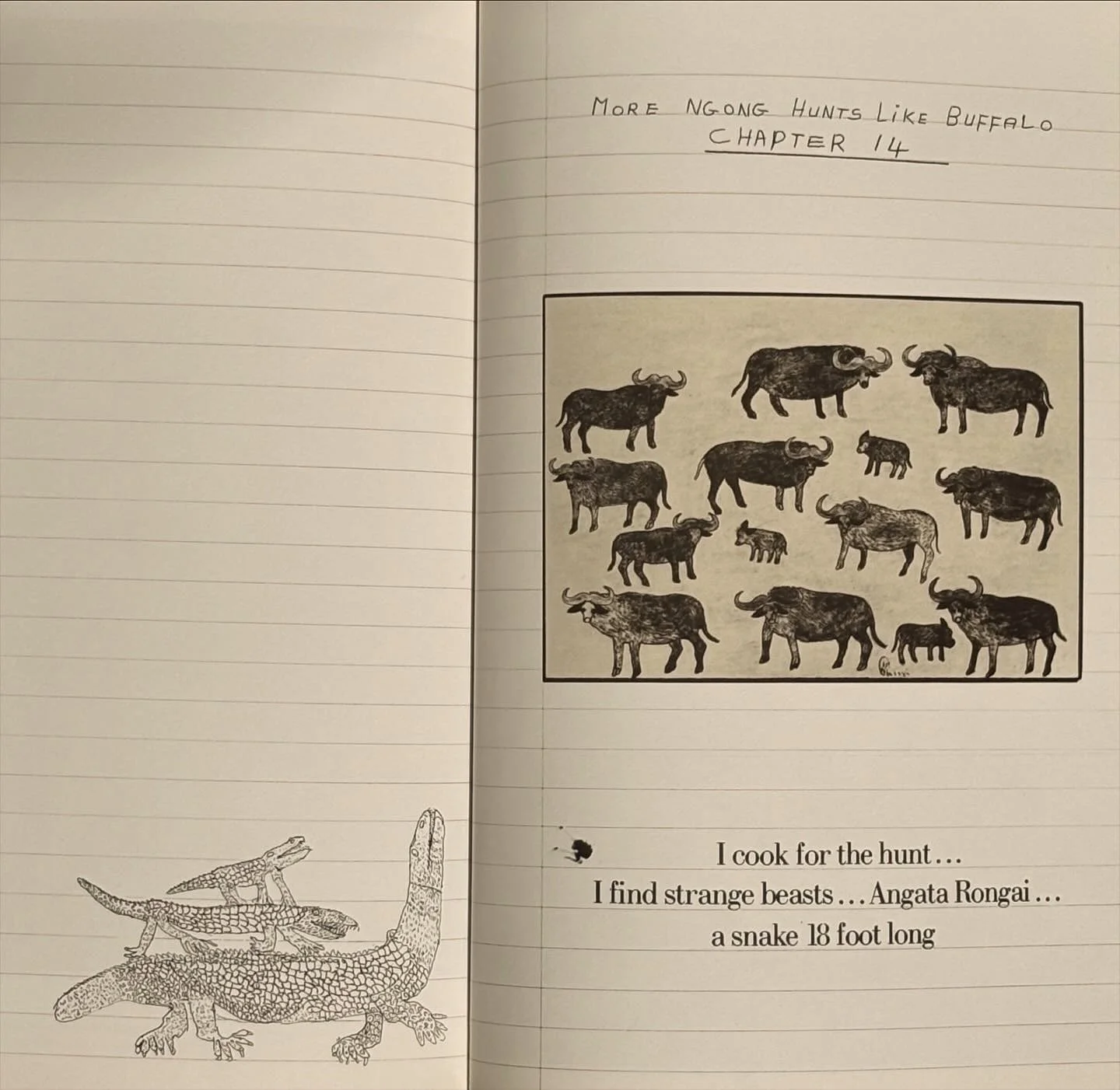

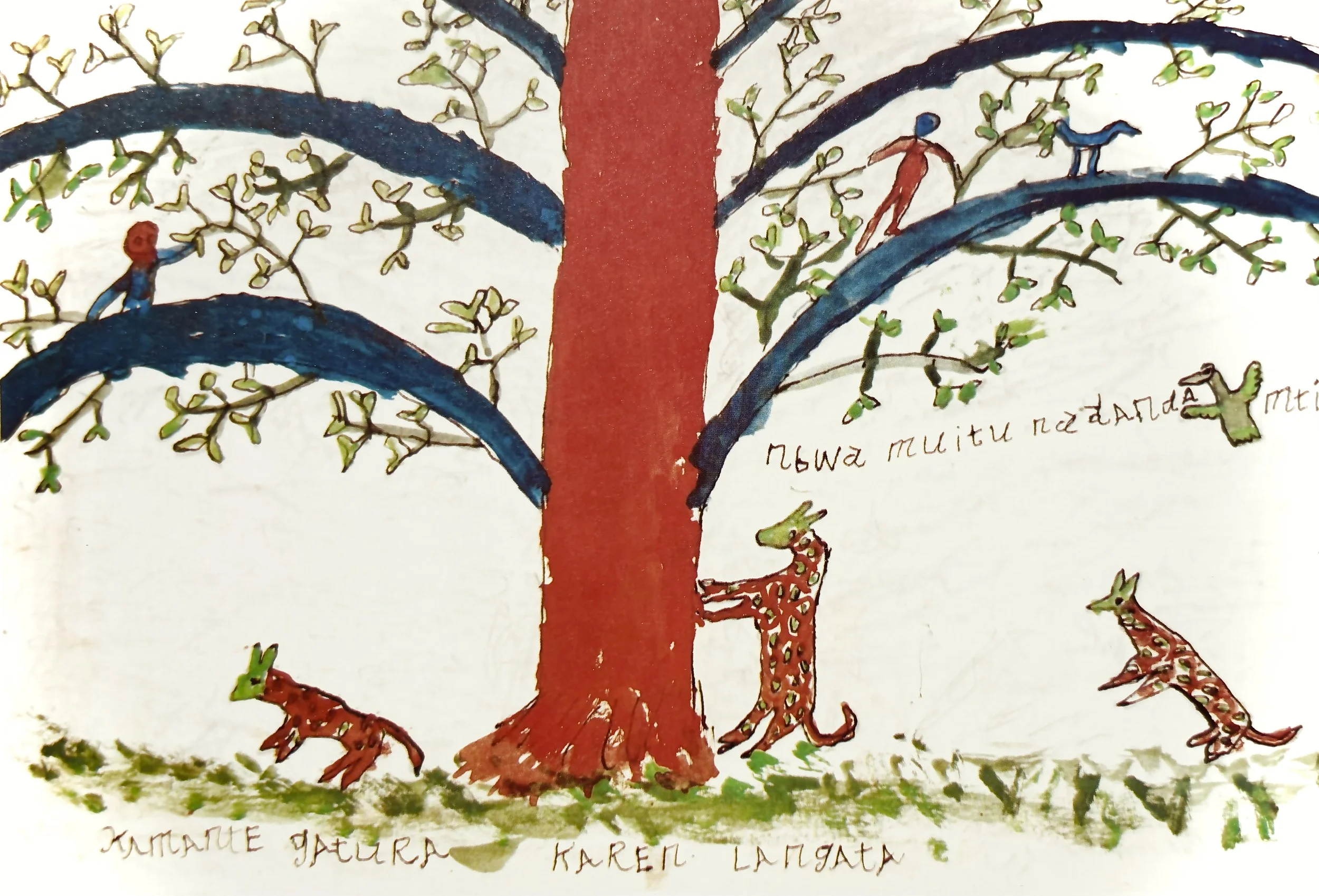

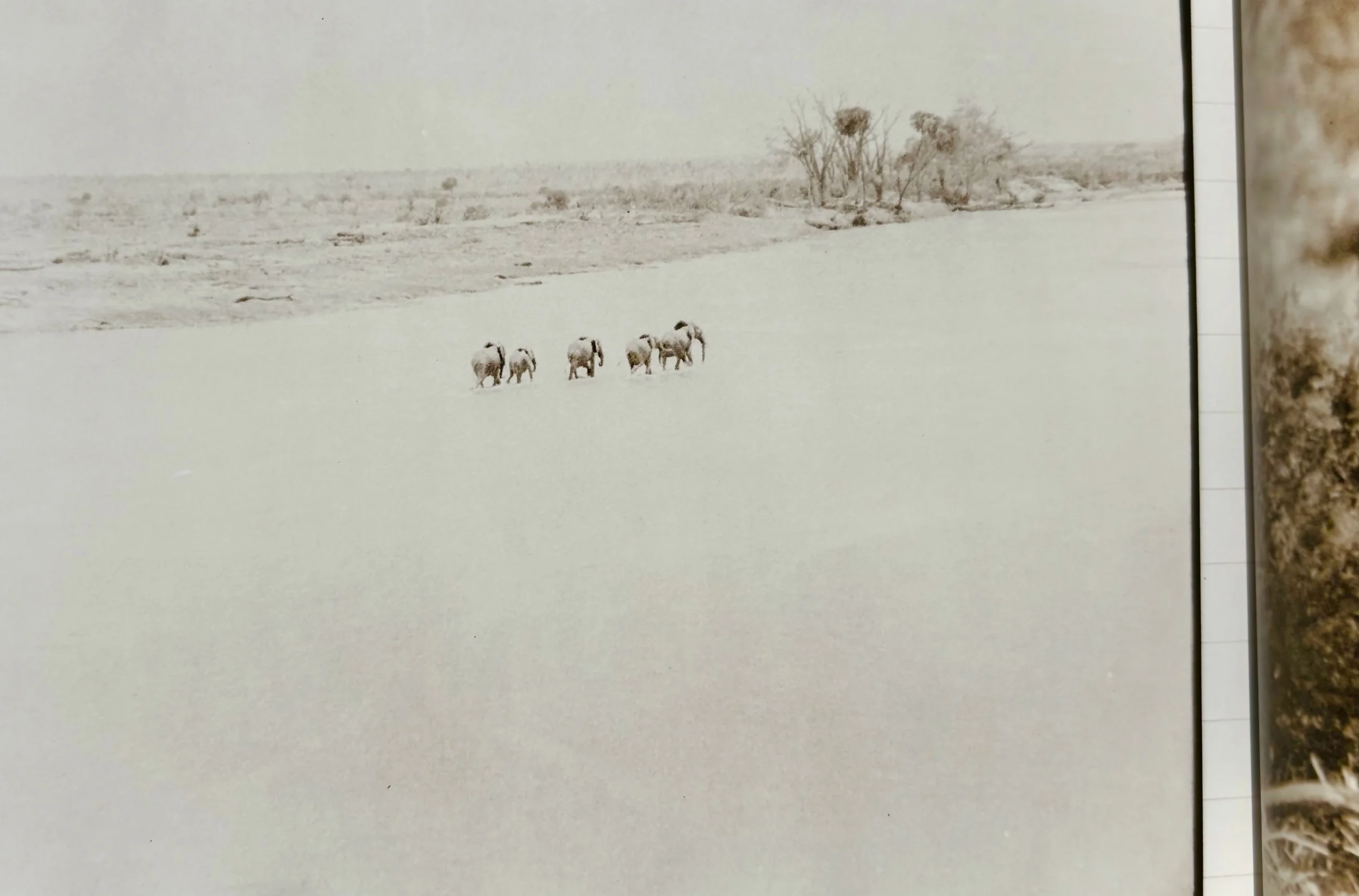

Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa(初版1975年)は、ケニアでコーヒー農園を営んでいた頃の、カレン・ブリクセン/イサク・ディネセンの写真、彼女の小説『アフリカの日々』の登場人物カマンテによる語りと絵、この本を編んだ写真家のピーター・ビアードがおよそ半世紀後に撮り下ろした写真と、ブリクセンの文章の引用や詩から構成されている。

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

いずれ『バベットの晩餐会』を著す、カレンの家で、料理を担当していたカマンテが、スワヒリ語で思い出を語った、その聞き語りからの翻訳文を生かした、スクラップブックというかたち。セピア調の写真と手書き文字に、イラストレーションを添えるコラージュのスタイルは、ビアードのアートブック(#journaladdictとタグづけしたくなる)にも通ずるもの。

ちなみに、伝記(ジョン・バウワマスター『ピーター・ビアードの冒険』野中邦子訳、河出書房新社、1997年)のある章はまるまる彼の日記について書かれている。

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

カレン・ブリクセンは『アフリカの日々』のなかで、アフリカの夜を「夢」に喩え、「カトリックの大聖堂」に喩えていた。

星が道標となり、月が暦を知らせる、アフリカという時空。「つぎの満月の晩に」なんていう約束のコミュニケーションがありえてしまう、時間からの自由。

そこで月を見て時を測ることに慣れてしまうと、ヨーロッパで「都市に住む友人たちが月の満ち欠けにかかわりなく暮らし、ほとんどそれに気づかずにいることが奇妙に思えてくる。」(イサク・ディネセン『アフリカの日々』横山貞子訳、1981年、晶文社、河出文庫、2018年、112頁。)

もしかすると彼女は、近代の時空から出て、ルングステズとナイロビのあいだを往き来したことで、ヨーロッパのそれはそれで奇妙でゴシックでハイコンテクストな文化の層をさえ、エッセンスのようなものとして抽出し、物語る術を得たのかもしれなかった。おはなしを心待ちにする人びとがいて、無限の自由(infinite freedom)があるという、アフリカの夜を知ったことで。

from Longing for Darkness Kamante’s Tales from Out of Africa.

温暖化が進むにつれて文学的リアリティの南緯も上がっていくということもあるのかもしれなくて、この夏のあいだ、 Longing for Darkness のページを捲っていた。

農園での日々、ナイロビの様子、マサイランドの風景をとらえた、カレンと弟トマスによる写真が、小説から想像される暮らしを、じつに直截的に見せてくれる。ときには銃を構え、毎日のように空を飛び、二十世紀初頭の英国領東アフリカを闊歩していた、ひとりのデンマーク人女性の、おどろくほど優美な姿。

アフリカの人カマンテの眼にうつる、もうひとつの現実と、カレンの逞しい日常(家の外壁に大きな時計を取りつけたという逸話も)。紙いっぱいに描かれたシマウマ、猿とドルフィン、兎と亀、昆虫たちが織りなす、日常と幻想。ワニやチーターが牙をむいた、すさまじい場面。

カマンテのドローイングと、ライオンや犀やキリンを接写したビアードの写真が、人間と野生動物のありとあらゆる距離を教えてくれる。先史時代の洞窟壁画のように。ふと歩いてゆく猫がサバンナのけものに見えた。

すいか地球説

このあいだ見た(というのは、これは一年前に書いたPost)上野のマティス展に、アンリ・マティスの絵 《豪奢Ⅰ》(1907年)が掛けられていた。ヴァネッサ・ベルが、「第二回ポスト印象派展」のマティスの展示室を描いた絵に描きこんでいたとおりの、ひときわ目をひく、大きなタブロー。

ガートルード・スタインの家族がこの絵を持っていたと知ったのは、「マティス、セザンヌ、ピカソ… スタイン家の冒険」展(2011-2012年、パリ、グラン・パレ)。”The Steins Collect”展としてアメリカも巡回した展覧会は、ガートルードと二人の兄、マイケル・スタイン夫妻と美術批評家・コレクターのレオ・スタインが、20世紀初頭のパリで集めていた絵や彫刻作品を展示していた。

このころのマティスの絵は、ところどころほんとうに薄塗り。あちこちに塗られた、青磁色に近いあわいミントグリーンの色面には、まるで風がかよっている。

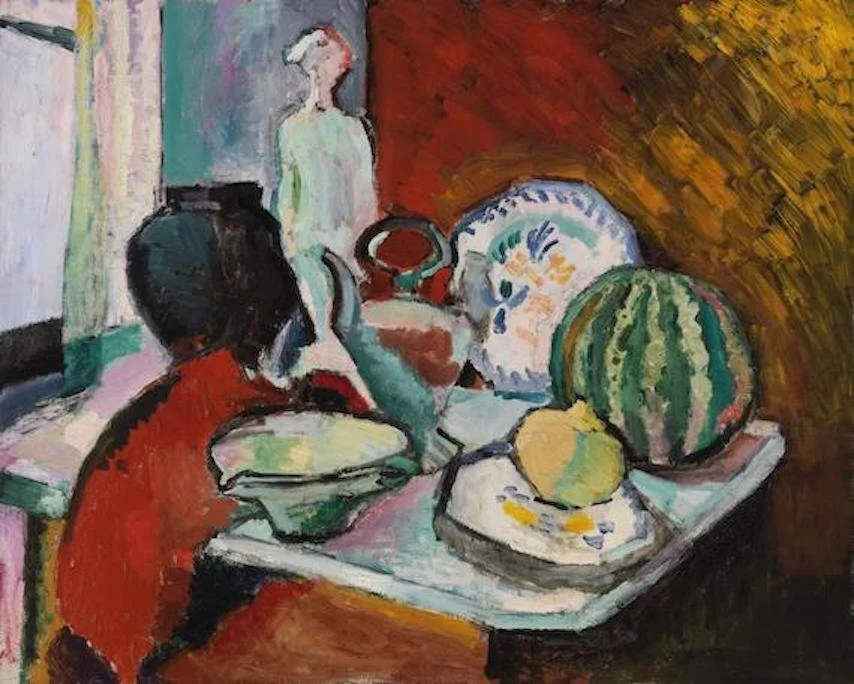

こちらも、ガートルードが持っていた、夏らしい静物画《お皿とメロン》のテーブルには、いろいろな緑色の濃淡のなかに、緑色の縞模様をしたまあるい物体である「すいか」が丸丸と描かれてある。

Henri Matisse, Assiettes et Melon, 1906-7, The Barnes Collection.

スタイン家のコレクションには、そんなふうに、どこかに緑か青系の色面が塗られているか、青色か緑色のグラデーションがみられる絵がとにかく多い。それは、ポートレートでも同じ。パリのアメリカ人詩人は、ヴァロットンによる肖像画のモデルとして、ラピス・ラズリ色のネックレスとブローチをつけていた。ピカビアによるポートレートの背景が藍色ならば、彼女のブラウスの色はみずいろ。

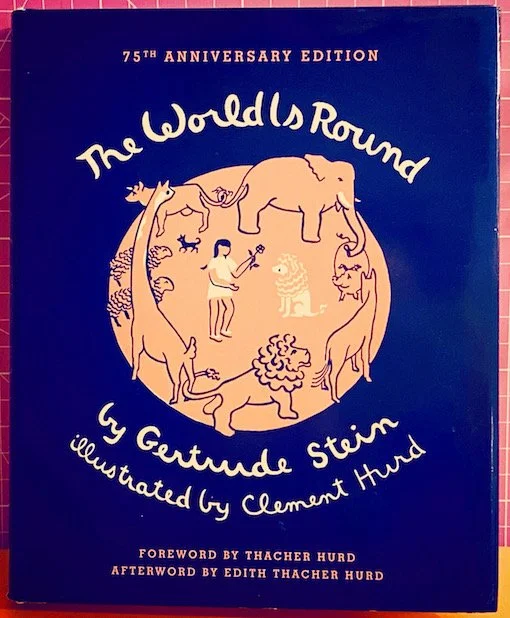

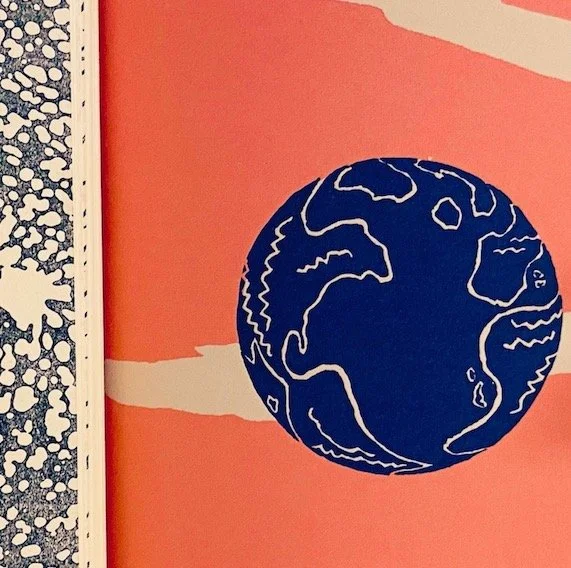

そういえば、ガートルード・スタインが子どものために書いた詩的なおはなし『地球はまあるい』の主人公である「ローズ」ちゃんも、そう。

眼の青い「ちいちゃな女の子」ローズ。薔薇と名づけられた子どもは、ばら色ではなく、青色のガーデンチェアをかかえて、草むら、森、青い山を、すたこらとのぼってゆく。

ガートルード・スタイン『地球はまあるい』翻訳 ぱくきょんみ、装画者 浜田陽子/岡崎乾二郎、書肆山田、1987年、104-105頁 / Gertrude Stein, The World Is Round, illustrated by Clement Hurd, Harper Collins Publishers, 2013, p.59.

ときどき、地球はほんとにまあるいのかしらと、しんけんに考えながら。まるい木をみつけてRose という名前をきざんだり、「まあ(Oh)」ということばが「まあるい」ことに気づいたり。「椅子はみどりにしましょうか青にしましょうか」なんて、つぶやきながら。虹のなかに「すみれ色やいろいろな色」があるのをみつけたり。

そんなローズちゃんのハイキング(それとも、心の旅)のようすを描いたイラストレーションが添えられた、75周年版のThe World Is Round が届いた。

Gertrude Stein, The World Is Round, illustrated by Clement Hurd, Harper Collins Publishers, 2013.

初版本(1939年)のために、スタインみずから選んだという(のちに、『おやすみなさい、おつきさま』の挿絵を描くことになる)クレメント・ハードさんによる挿絵は、朱色がかったばら色の地に、イラストと文字の色にはブルーとホワイトのみがもちいられている。ちなみに、ハードさんの挿画には初版と1966年版の二種類がある。本そのものがまるい版もあることなどは、こちらの記事にくわしい。

The World Is Round と『地球はまあるい』。

あらためて、最初に読んだ、ぱくきょんみさんによる翻訳の『地球はまあるい』(書肆山田、1987年)のモノクロームの装画のはさまれたページと、The World Is Round の初版と同じ挿画のあるページを、ならべて読んでいた。二冊の本の挿画の、どちらも色数のいさぎよいほどの少なさは、画や図柄の抽象的な単純さとともに、心地のよいひろがりをもたらしている。

スタイン『地球はまあるい』ぱくきょんみ訳、浜田陽子/岡崎乾二郎絵、書肆山田、1987年、182-183頁 / Gertrude Stein, The World Is Round, illustrated by Clement Hurd, Harper Collins Publishers, 2013, p.67.

とりわけ訳詩集のページをめくると、ローズのけなげな考えごとと、その足どりを、ひらがながきざむ、まあるいリズムと、かすれさせたイメージの風合いで拡大された、まあるさの感覚とが相まっている。

どんな色で思い描いてもいい、まあるい物体である地球の、風景の質感、動物、植物、くだもの、ことばのかたちが、なんとなく、思い浮かんでくる。

菱形ののれん

作家ジュンパ・ラヒリのイタリア語で書かれた自伝と小説。ニューヨーク、フィレンツェ、ローマ、カルカッタ… いくつもの都市と言語のうちに魂の居場所をさがす作家の文体が、キッチンから漂う香辛料の香りとともに、どこでもない場所へとも連れていってくれます。

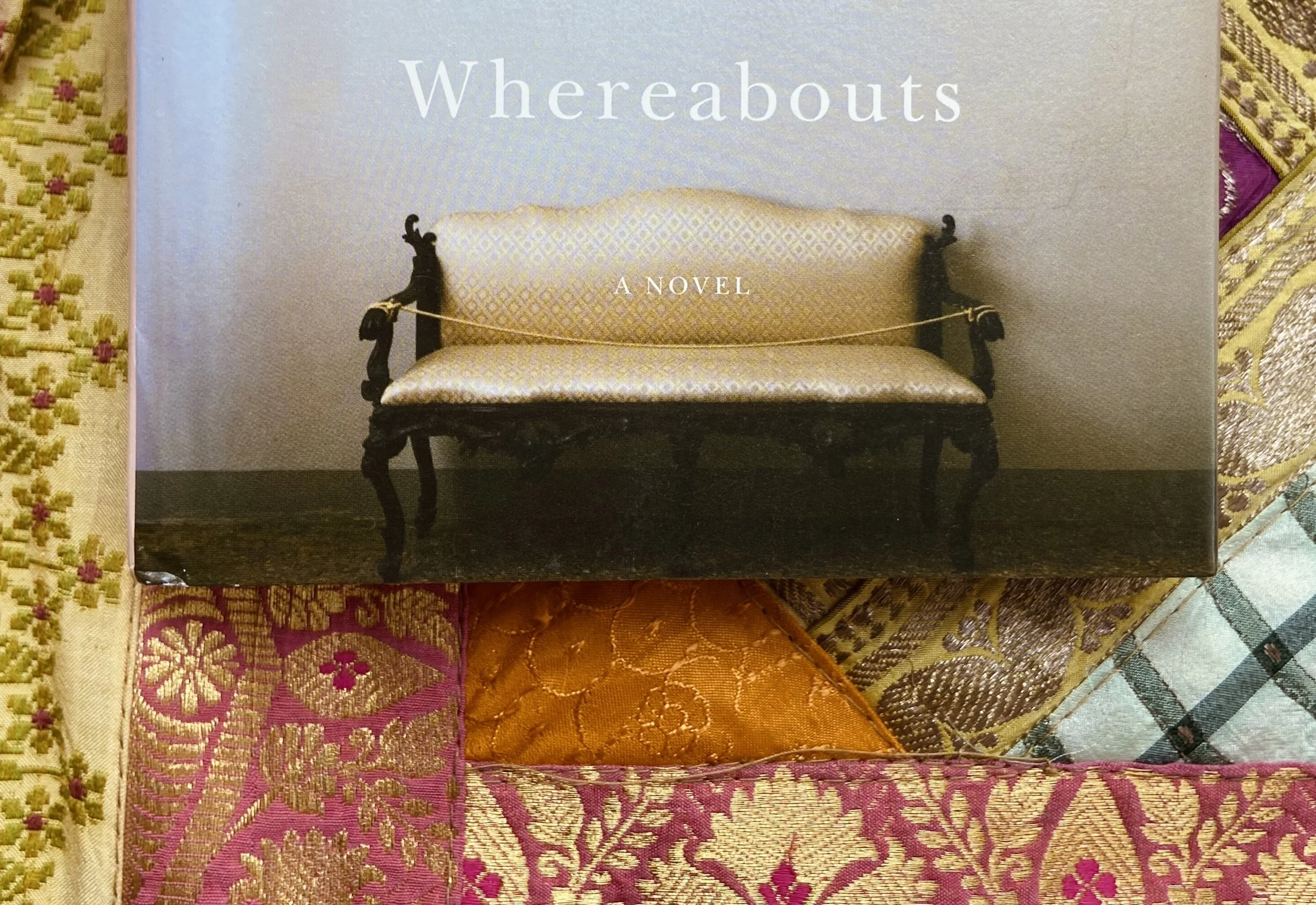

Jhumpa Lahiri, Whereabouts, Penguin Random House India, 2021.

ある休日の朝、読みはじめたとたんにおなかがすいてきたエッセイがあります。朝ぼらけから目がさえざえと覚め、なにとなしにブラウズしているうち行きあたった、The New Yorker誌の記事 Jhumpa Lahiri, ”The Long Way Home”。

ジュンパ・ラヒリの文章は、インド出身の母の、秘伝のレシピをめぐる思い出と、アメリカで育った作家の料理をめぐる遍歴が、ごく率直な語り口で語られて、いっきに読ませます。

アサフェティダ、ジンジャー、ガーリック、ターメリック… 休みの日のキッチンに満ちるスパイスの香りがただちに届くエッセイに誘われて、明け方に本を探し、エッセイIn Other Words を読んでみることに。

これはラヒリが最初にイタリア語で書きおろし、英語に翻訳された本。Kindleにダウンロードしてみると、英語とイタリア語の両方で構成されています。見開きページに対語で並んでいるのでなく、ページ毎にひとつ、白い長方形の上に菱形の模様がプリントされたような、ちいさなアイコンがあって、それは別のことばの方へ移るためのリンク。

たとえばここは、フィレンツェへの旅についての一節( 最後の、Permesso? May I?のあとに、アイコンがあります。)

この暖簾(のれん)のようなアイコンをタップすると、英語とイタリア語のあいだを瞬時に行き来できる。二重の菱形模様は、インドのブロック・プリントの定番柄であることも手伝って、E-Bookに布の質感が加わる。

とつとつと語る彼女のことばは、ひとつの異国の言語を学び、それがどのように彼女の心の居場所をなしていったかを直に伝えてくれます。学びはじめたときには、とりたてて必要もなかったはずのイタリア語に、ほとんど取り憑かれていく道行きには、静かに熱狂めいたところさえ。

次に手にとったのはWhereabouts。Dove mi trovoというタイトルで、やはりラヒリがイタリア語で書きおろした小説はローマが舞台。短いセンテンスで素朴に綴られる文体はあいかわらず、簡素な文体の質感をとおして永遠の都の石は変質する。およそ固有名詞が登場しないこの小説にはふしぎと抽象的なところがある。そのぶん、家具や文房具などのイメージが、モノクローム的空間を背景に、まるで拡大されて映しだされる。

ちなみに、インド・ペンギン・ブックス版の表紙でも、日本語の翻訳書ジュンパ・ラヒリ『わたしのいるところ』中島浩郎訳(新潮社)の表紙でも、椅子が被写体になっている。

In Other Wordsを読む読者は、作家が、イタリアをめぐるある種のエキゾティシズムから出発し、ついでローマに移り住み、アメリカと行き来するなかで言語の壁がやがて扉として開いてゆき、しまいにはイタリア語こそ彼女の家となってゆく過程に触れることになる。もちろん、アメリカの中のカルカッタという、彼女のもうひとつの家にも。

あとがきで語られる、アンリ・マティスのカット・アウトを見ての発見に至るまで、徹底してそれは、三つの言語をめぐる自伝なのです。

Whereaboutsが描く、ローマという土地は、どこでもない場所として立ちのぼります。どこにも留まらない書き手が通りすぎる、第三の地点。とはいっても、かなり抽象化されたその空間のなかにも、キッチンに行ってみると、いつでもおいしそうなレシピがある気配。

もうひとつのことば、場所、それとも土地との絆のように、タイムとレモンの香りが漂ってくる。もうしばらく彼女のほかの本も読み続けてみたくなる。

本と映画とピクニック

金井久美子・美恵子姉妹の日々は、本屋さんに行き、映画館に出かけ、絵を描く。TVを見て、文章を書く。光をあびる猫をながめる。 そういうよろこびに、ずっと満ちてきた。

Pierre-Auguste Renoir, Picnic (Le déjeuner sur l’herbe), c.1893, Barnes Foundation.

四月になるとすぐ、文庫になったばかりの、金井美恵子さんの猫エッセイ『迷い猫あずかってます』が届いた(解説 桜井美穂子、中公文庫、2023年)。

目白のキジネコ「トラー」の日常観察。この猫の生態をめぐる描写には、本と映画のなかの猫と犬の記憶が重ね合わされていて、友人たちの猫ばなしが絡められている。猫と、猫と暮らす人びとにかんするフィールドワーク的記録に、いつもの辛めの文芸と思想の時評がさしはさまれていて、背筋をただして読むのがふさわしい。

まだ見ていない映画の(けっしてあらすじではなく、デティール)があれもこれもとふんだんに語られ、いまにも見たい気分になる。J. ルノワール監督の映画『ピクニック』。そういえばまだ見ていなかったということになって、映画が観たくなる。ピクニックに出かけたくなる(「ピクニックに行こうと思う」)。

こういう好奇心の感覚をともなうのは、金井美恵子さんのほかのエッセイでも同じ。『ページをめくる指』(河出書房新社、初版2000年、平凡社、2012年)のなかで、A. キアロスタミ監督の「パンと裏通り」という犬が出てくる短編映画について幾度も読むうちにいつのまにか(想像上の)親しい映画になっていたり。そういう文章の魔術にかかってしまう。たのしさもにがみもうつってくる。ふと本棚の古層に手を伸ばすと、『愉しみはTVの彼方に』が、2冊の『岸辺のない海』のあいだにあった。

ほんのすこしして、金井久美子さんの新作展の春の黄色のご案内ハガキが届いた(「金井久美子 新作展 たのしい暮らしの断片(かけら)2」、村越画廊、2023年4月12日〜4月22日)。

金井美恵子・金井久美子『シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない』(平凡社、2022年)の挿画の原画になったコラージュとアッサンブラージュが、「トラー」のデッサンに囲まれるように展示されている。

金井久美子《心地よい場所》(テンペラ、毛糸、ヒモ、玩具)より、部分

あちこちに、ピンクや赤色のリボンや刺繍糸を丸めたものがあしらわれていて、素材集めが気になるだとか挿画との違いについて伺いながら、J.コーネルが素材を収めていたストレージのモノクロ写真を思い出したのは、鸚鵡へのオマージュのように、鳥のブリキのおもちゃが貼り付けられているから。こんなふうに、アンリ・ルソー風の「虎」の隣に。

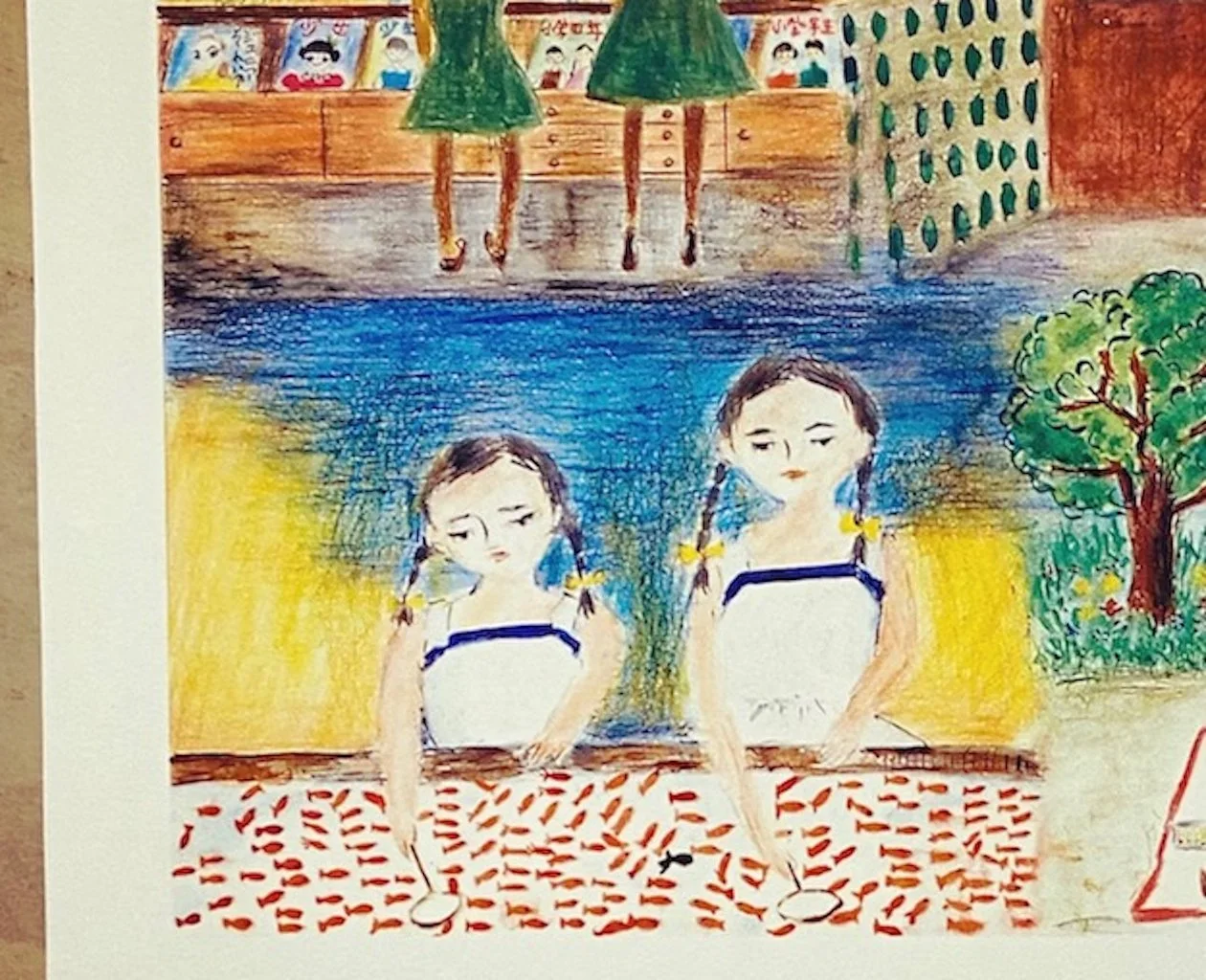

金井久美子《おそろいとおさがり》

(色鉛筆、鉛筆、パステル、テンペラ、刺繍糸、フェルト、麻ヒモ)展覧会ポスターより、部分

金魚すくいをする姉妹のおもざしが変わらないことに、微かなしるしに、心打たれていると、ふたりはおかあさんと映画館に入っていき、木のもとで仲良くスケッチし、本屋さんで真剣にたたずんでいた。

書店の棚には、『若草物語』『クマのプー』『水の子』などなど。『わたしが子供』という背表紙も、新刊の小学生向け雑誌も、ところ狭しと。本に刷られた挿絵からはほとんど消えていた、鉛筆の細い線で刻まれた、手書き文字のあじわいは、まるで昭和の少女の絵日記。

姉妹の日々はこのころからずっと、本を読み、たくさん映画を観て、ピクニックして、花・くだもの・駄菓子のようなあかるい原色で絵を描く。TVを見て、文章を書く。

光をあびて、泡だち波うつ猫の毛をながめる。そういうよろこびに、ずっと満ちている。

スフィンクスの肌理

VR(仮想現実)の回廊を歩くという体験。存在しないはずの場所とその記憶は、描かれた空間を前にするときの感覚を変えていきそう。

VR(仮想現実)の回廊を歩くという体験をしました(MTM(Mind Time Machine)Ⅱ)。

歩くひとにあわせて音が響く、歩廊の両端に、さまざまな形状の柱廊がたちあらわれてくる。海をのぞむ柱廊空間にたちならぶコンクリート風の柱も、メタリックな点描からなる柱状の形状も、ときどきグニャリと屈曲する。

暗色の空間で、波うつ仮想的な(ドットからなる)ベルベットのようなものの質感に、はじめて(視覚的に)触れました。

歩いていると、さまざまな心象が浮かんできます。建築学の授業、瀬戸内海、サルバドール・ダリが参加したディズニー映画の「デスティーノ」(1945-2003)。

そうして感じとった、存在しないはずの場所とその記憶は、たとえば描かれた空間を前にするときの感覚を変えていきそう。絵やイメージにみいだされてきた超現実がこれからは仮想現実としてそのなかに入ったり、歩きまわったり生きられたりするのだと思って、心おどりました。

チーズのように溶けるあの時計。卵白のようにしたたる黒電話の受話器。1930年代末、イメージ・メーキングにいつになくノッテいた頃のダリが、雑誌からの写真の切り抜きをもちいてつくっていたコラージュのひとつに、《シャーリー・テンプル、当代の映画のもっとも若く神聖な怪物》(1939年、ロッテルダム、ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館蔵)という作品があります。

ちょっと人面猫みたいで、頭のてっぺんにリボンをつけてる、真赤なスフィンクス。J.L.ボルヘスの『幻獣辞典』(初版、1967年)のイタリア語版(2006年)の表紙に、この絵があしらわれています。

Jorge Luis Borges, Il libro degli esseri immaginari, Biblioteca Adelphi 502, Adelphi Edizioni, 2006.

この叢書に用いられている紙の繊維の質感がひっそりと毛羽立っている感じとあいまって、不思議な効果が生まれていて、飾りたくなる装丁。ちなみに、日本語訳の新版には、スズキコージさんが挿画を寄せていることを知ったばかり(ホルヘ・ルイス・ボルヘス『幻獣辞典』柳瀬尚紀訳、スズキコージ絵、晶文社、2013年)。

ダリは「核神秘主義宣言」の時代にも、三様の頭部の後ろ姿が砂漠にひっそり佇んでいる《ビキニの三つのスフィンクス》(1947年、諸橋近代美術館蔵)という絵を描いていて、こちらは、原子、ウラン、量子力学について思索を巡らせていた頃のスフィンクス。

エジプトのスフィンクスの石の質感が固定観念としてあって、ギリシアのスフィンクスを描いた絵画のイメージも強くて、幻獣スフィンクスの肌理をあえて想像したことはなかった。

存在しないはずのいきものの質感が未知であることにあらためて気づいたのは、VR体験の余波かもしれない。

扉の向こうにいつも猫

東京とパリに住み、世界で演奏活動を続けるピアニスト、フジコ・ヘミングさんは、画家でもあり、優しい、魂に響く、言葉の紡ぎ手でもあります。

晴れた冬の日の住宅街を走り抜けてゆく電車に乗ろうとするとき、リストの「コンソレーション第3番」を聴きはじめます。この、ゆっくりと、穏やかに弾かれるためのピアノ曲を奏でているのは、フジコ・ヘミング(Ingrid Fujiko v.Georgii-Hemming)さん。

東京とパリに住み、ドイツをはじめ世界中で活発に演奏活動を続ける、ピアニスト。彼女は、画家でもあり、優しい、魂に響く、言葉の紡ぎ手でもあります。

数年前のある夏、夢中になって読んだのが『フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記』(暮らしの手帖社、2018年)。その夏は、彼女の演奏を毎晩聴いたり、それから繰り返し読むことになった『魂のことば』や『天使への扉』というエッセイを手にしました。

『絵日記』には、子どもの頃のお裁縫の日誌や家族のおしゃれや疎開中の思い出などが、キュートでスタイリッシュなイラストと呼びたくなるような挿画とともに綴られています。それは、戦争が終わってまもない頃のひと夏を、マイペースで生きる少女のありのままの記録。

その絵日記から、いまに至るまでの、彼女の自由でしなやかな生きかたの姿勢は、その後の長い年月の間にどんな苦難に遭っても、だからこそ、いっそう柔らかく、もっともっとひとと猫たちに優しいものになっていった。音楽への愛も、どんどん強まるばかりだった。

きっとそうだということは、彼女のエッセイからも、ピアノの音色と響きからも、伝わってきます。どんなことがあっても、ピアノを弾き続けた。その魂が重ねた時間の層が(たぶん彼女が歩いた石畳の記憶もそこにくわわって)聴こえてくる。

フジコ・ヘミング絵 石津ちひろ文『ねことワルツを』(福音館書店、2022年)より、34-35頁の絵(部分)

年が明けてから、この冬刊行されたばかりの絵本『ねことワルツを』を読みました。ひとと猫との間のいろいろな距離を描いている絵。ひらがなによる詩文は、猫たちにも読めたら良いのにねと思ってしまう、語りかけるような詞。「まんまる」というまるい猫の詩とゴールドの水玉模様の猫の絵の組み合わせ。あでやかに塗られた金色の色面は、ウィーンの装飾の部分のようでもあり和の文様のようでもあり、光の反射を変えてみせます。

ひとと猫とぬいぐるみに優しい、ヘミングさんの絵には、思い出のなかの場面にも、現在の暮らしのスケッチにも、ほんとうによく猫が登場します。

「着替え 2」(部分)フジコ・ヘミング画集『青いバラの夢』、講談社より

エッセイ集の多くには数葉の挿画が添えられています。あらためて画集のページをめくってみると、ひとがいる絵には、猫がいないほうがめずらしいのでは。それくらい、猫を愛するひとの優しさにあふれています(フジコ・ヘミング画集『青いバラの夢』、講談社、2007年)。

ピアノを弾く女性のドレスの裾に、小さな紙のピアノを練習する子どもの傍に、芸術家たちの足元に。家族の食卓にものぼって、猫は、守護天使のように、時にはいたずらっぽく、時には犬ともじゃれながら、いつでもひとに寄り添っている。

フジコ・ヘミング絵 石津ちひろ文『ねことワルツを』(福音館書店)より、27頁の絵(部分)

扉の向こうの、世界で、道に迷い、途にあるひとびと。扉の向こうの、部屋のなか、自分の表現と向き合うひとびと。扉の向こうに、いつも猫がいる。