山の麓の月暦画

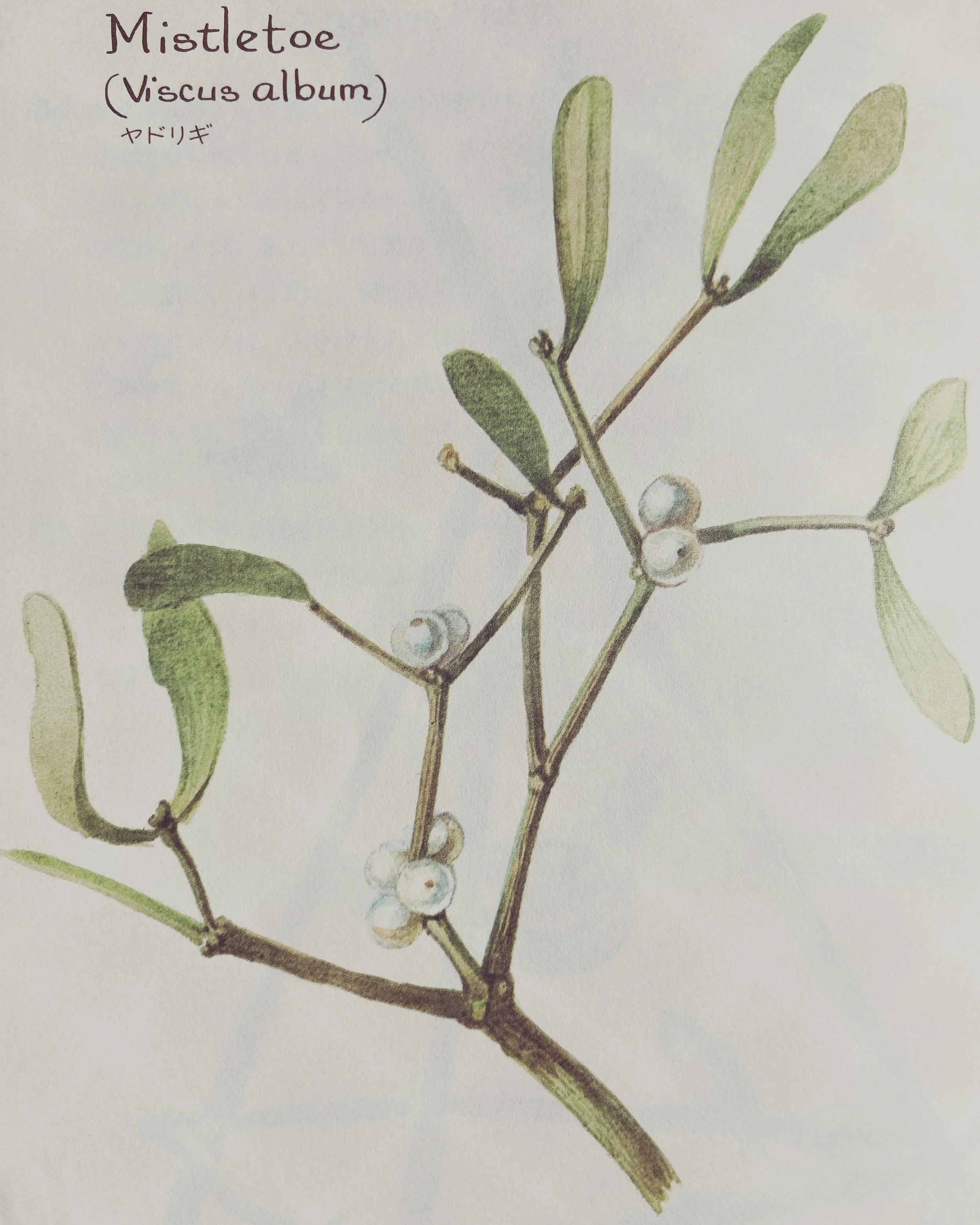

イーディス・ホールデン『カントリー・ダイアリー(The Country Diary of An Edwardian Lady)』は、20世紀初めの英国において描かれた自然観察日記。この「ヤドリギ」の絵もその一葉。

「夏の海よりも、私は冬の海のほうが好きだ。雲の厚い日の海も面白い。」(岸田衿子「雲の日記」2月『風にいろつけたひとだれ』装丁・装画 安野光雄、青土社、1990年。)

おなじく「雲の日記」の8月の終わりと9月のはじめの一節から。

「秋の紅葉も、私ははじまりや、終わりかげんの方が好きです。」

「本当の自然の奥行きに気がつくのは、九月だから。まわりのものが、切りぬいたようにはっきり見えて、空はとほうもなく高くて青い。なんとなく雲を待っていると、乗り心地の良さそうな雲がやってくる。」

岸田衿子さんの「雲の日記」という文章は、雲について綴るという形で、1月から12月までのひと月ごとをあらわしたエッセイ。紙挟みと郵便小包をおもわせるコラージュの装丁に、活版印刷で刷られた文字の、かすかな凹凸を撫でるように読みすすめるよろこびも加わって、一年のあいだ、幾度となく読んでいました。

ひとけの少ない山を背景にした、あまのじゃくな気分。世界の旅先での、するどい観察。つれづれに、雲から思いだされること、いつかのあれこれ。彼女の詩のように、その散文には、映像を喚起する力が強いので、見たことのない時季の山の風景なのに、ときとして私的な色あいの濃い風景なのに、見てきたような錯覚におちいりそう。

そうかと思えば、岸田衿子さんは、四季の自然をテーマにした子どものための絵本も書いていた。そして十二の月をテーマにした絵本も書いて、翻訳していた。そのことにふいに思いあたりました。

そのなかの一冊『カントリー・ダイアリー』。

イーディス・ホールデン『カントリー・ダイアリー』岸田衿子・前田豊司訳(サンリオ、1980年)

原書(The Country Diary of An Edwardian Lady)の刊行は1977年。およそ70年前の1906年頃の英国において、挿絵画家であったイーディスさんが描いていた自然観察日記( “Nature Notes ”)が元になっています。

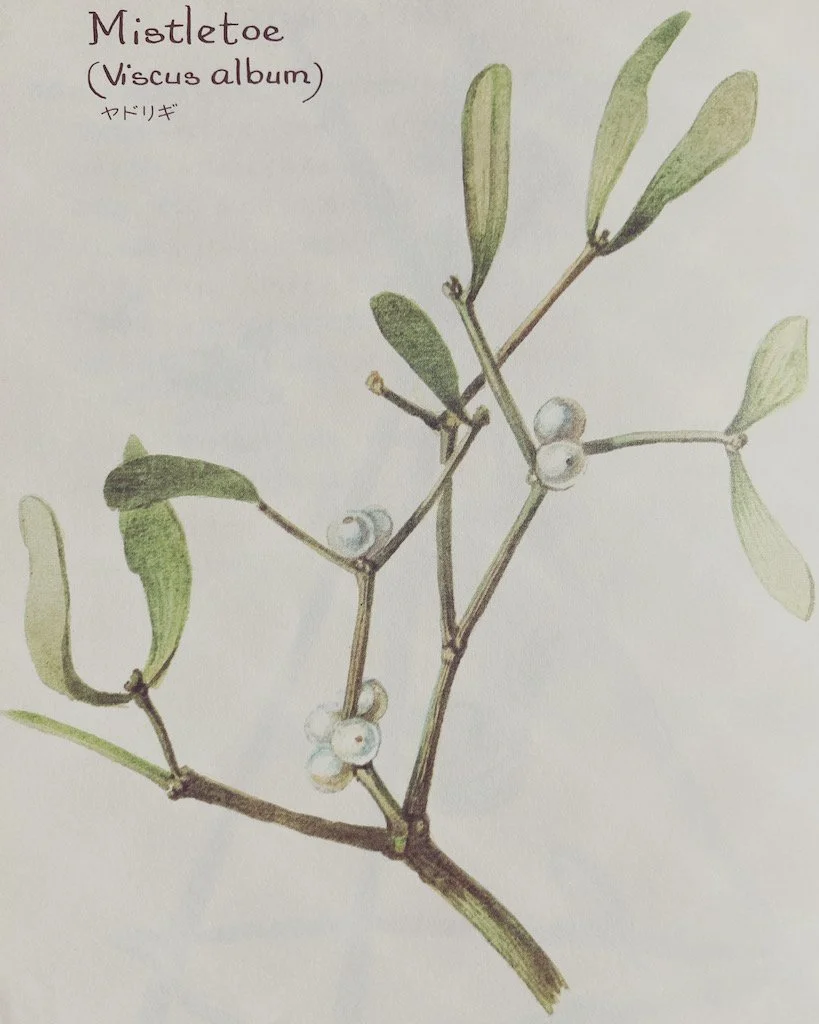

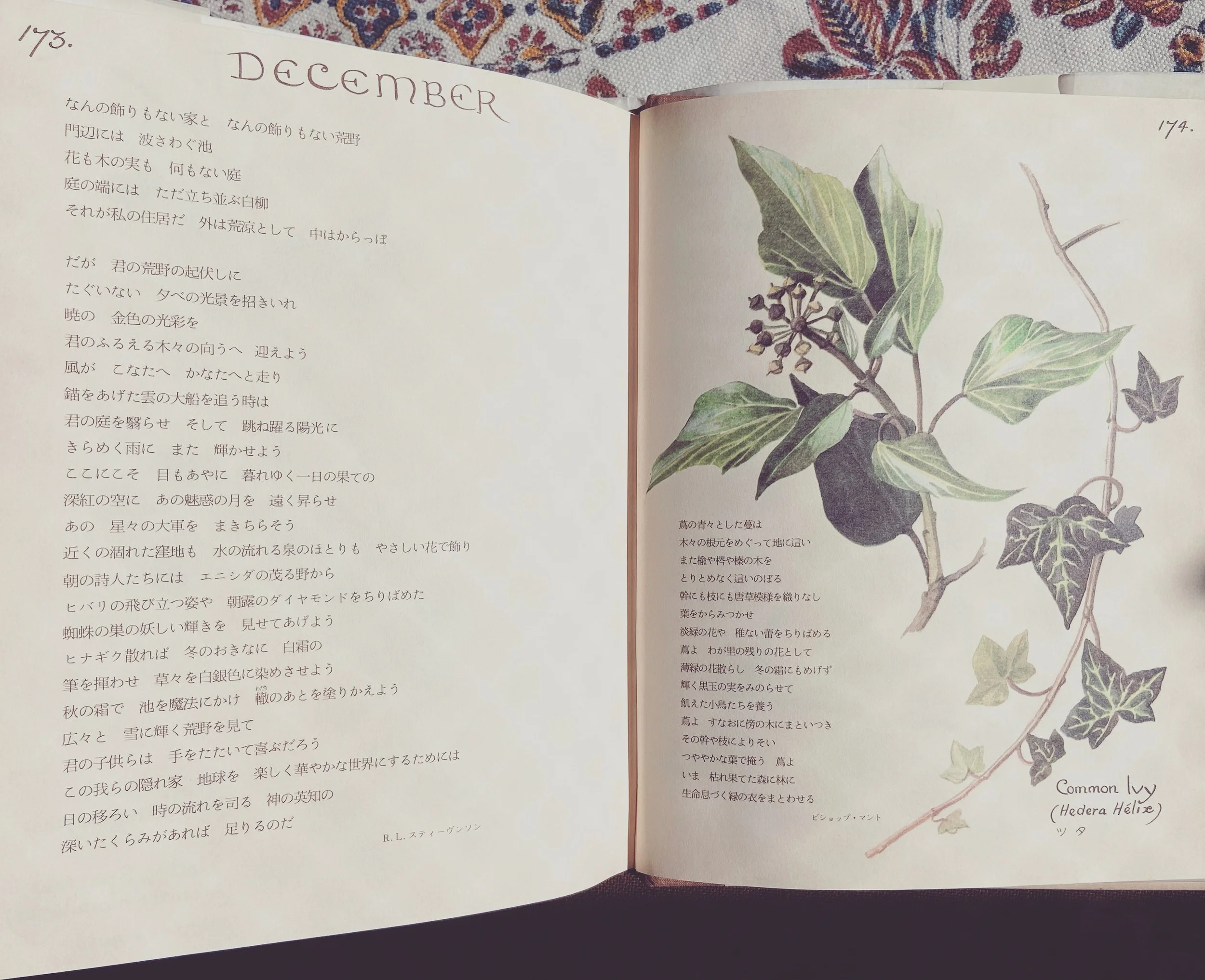

この日記は、1月から12月までのひと月ごとに、草花や鳥たちを描いた清新な色あいの水彩画、日記文、バイロンからスティーヴンソンらによる、彼女が選んだ幾篇かの詩をまとめていたもので、冒頭の「ヤドリギ」の絵も、そのうちの一葉。そう、『カントリー・ダイアリー』もまた、大切に仕舞われていた絵日記のページを、そうっとめくらせてもらうというような書物なのです。

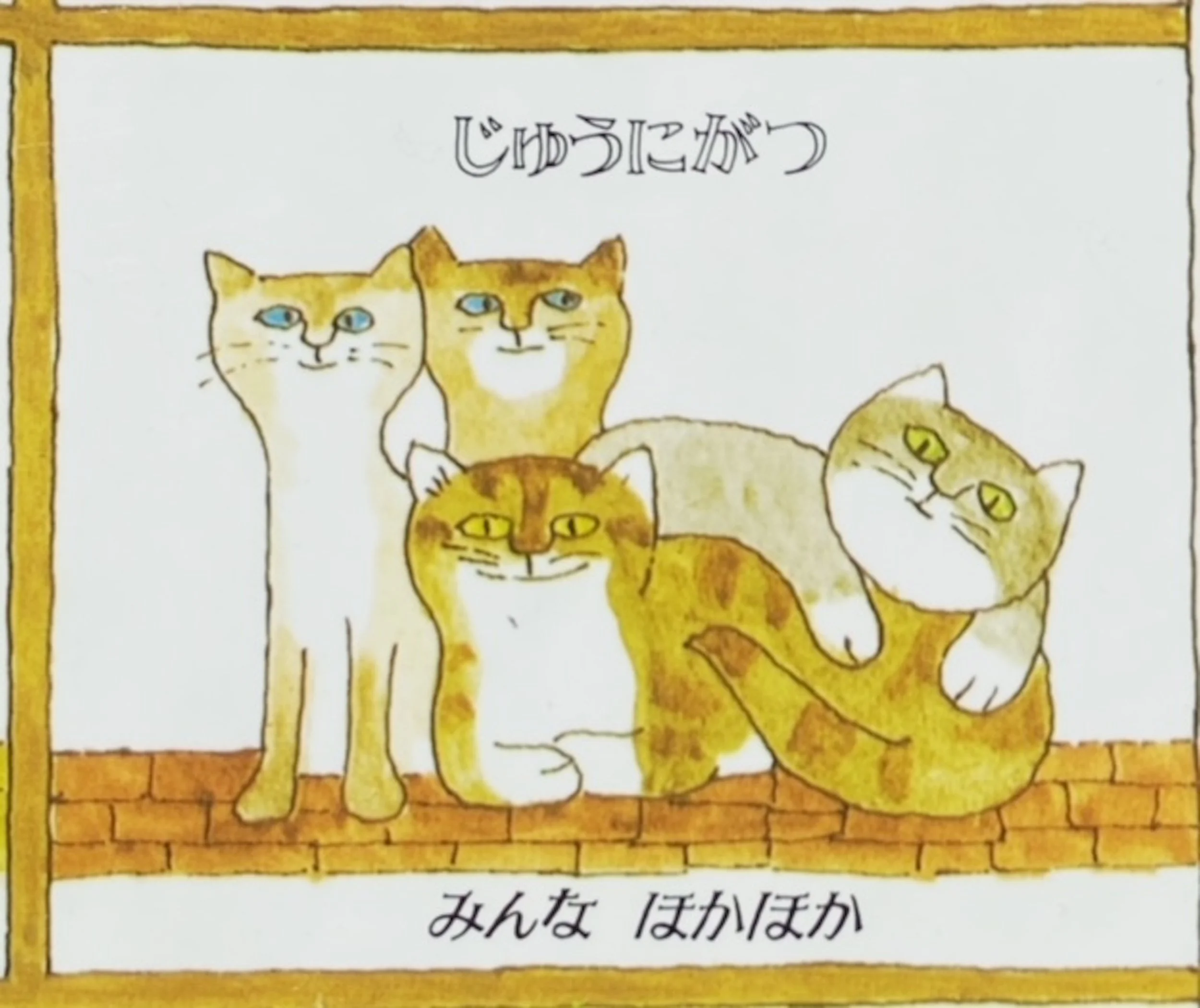

そして『かえでがおか農場のいちねん』。この絵本には、アメリカの農場での一年が、ひと月ごとに見開き頁で描かれて塗られていて、雪の色、葉っぱの色、かぼちゃの色だとかを味わいながら、やはり見知らぬ場所の自然のうつりかわりと暮らしのいとなみを体験するようなところがあります。

アリス&マーティン・プロベンセンさく『かえでがおか農場のいちねん』きしだえりこやく(ほるぷ出版、初版1980年、1996年)表紙絵より

「かえでがおか農場(Maple Hill Farm)」シリーズには、純朴な写実性とポップな気配が両立している。そこにも奇妙な魅力があります。おもな登場人物は、ビー玉のような眼をしてにこやかな子どもたち。ウマ、ヤギ、ウシ、ガチョウら、そしてニワトリとひよこ、とりたち、むしたち。ひときわ存在感をはなつ猫たちである、『みみずくと3びきのこねこ(An Owl and Three Pussycats)』の「デカオ」「ノラコ」「ウェブスター」。この猫たちは、家と家の外の自然のあいだをじつにわがものがおで行き来する猫たちであるだけに、この名前の日本語訳は絶妙。

プロベンセン夫妻の絵本展が催されていることを知って、蔵前にある古書フローベルグ(Frobergue Antique & oldbooks)を訪れました。そこで教えていただいたのは、1970代末から80年代にかけての「かえでがおか農場」制作に至るまでの、アリス&マーティン・プロベンセンの挿画の変遷について。美しく設えられたフローベルグの室内は、森のなかのような深深とした色をしていて、判型もさまざまな絵本を手にとりながら、最初期の絵本にはじまり、ディズニーらしさものこした『いろいろこねこ(The Color Kittens)』などを経て、ほかであまり見ないスタイルに到達した流れについて、知ることができました。

ひと月ごとに頁をめくっていると、いつのまにかそこに一年がひろがっている、こうした絵本たちは、歳時記というよりも、月暦画というのにふさわしそう。いまや岸田衿子さんの文章のなかで見たような気がする四季は、絵本のなかで過ぎたいちねんと重ねられて、めぐりはじめたもよう。

オキーフのエディブル・フラワー

ジョージア・オキーフは、100歳近くまで、絵を描き、花、野菜、くだもの、ハーブを育て、季節ごとの庭の実りからなるすこやかな食事とおおらかな暮らしをいとなみ続けました。

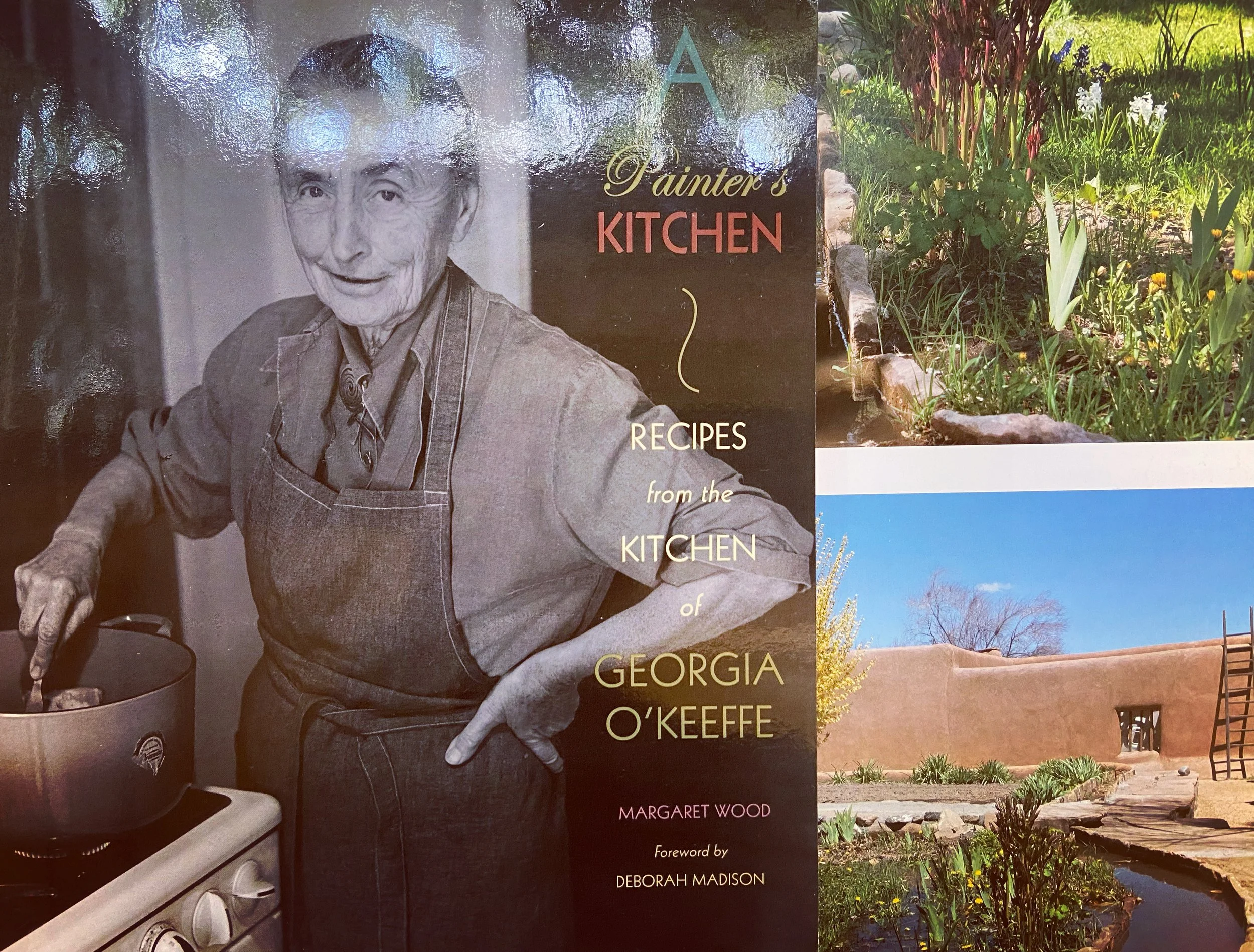

A Painter’s Kitchen: Recipes from the Kitchen of Georgia O’Keeffe, By Margaret Wood, With a New Foreword by Deborah Madison, Museum of New Mexico Press Edition, Santa Fe, 2009.

このところ手元にある、レシピ・ブック。ガス・レンジの前に立っているのは、画家ジョージア・オキーフ。1961年頃、ニューメキシコ、ゴースト・ランチの自宅のキッチンで撮影された写真。オキーフは、1920年代末からニューヨークとニューメキシコとを行き来しはじめ、この写真が撮影された頃には、南にみつけた新天地で、より長い時間を過ごしていました。

ベラスケスの《卵を揚げる老婆》(1618年)を連想させるような、一つに結った白髪混じりの髪、味わいのある皺、逞しいまなざしで、鍋をかき回す身ぶり。この写真がとらえた彼女は、アルフレッド・スティーグリッツの被写体であった、アメリカでの若い頃の彼女よりもだいぶ頑健で、自信にみちて、自由そうにも見えます。

Diego Velasquez, An Old Woman Cooking Eggs, Scottish National Gallery, 1618.

このレシピ・ブックは、90代のオキーフの日常に寄り添い、一緒に料理をしていた、マーガレット・ウッドさんがまとめた本。一つひとつのレシピには、画家との日々の思い出が、覚え書きのように、結びつけられています。レシピ・ブックとしての特徴は、オキーフがニューメキシコの自宅の庭で育てていた野菜・くだもの・ハーブを使ったシンプルなレシピを多く載せているところ。かぼちゃ、アボカド、ビーツ、マッシュルーム、きゅうりなどの、単品の野菜だけでつくるスープなど。アボカドといえば、オキーフが1920年代初頭によく描いた静物のひとつでした。

それから、たとえば、タンポポの葉風味のマッシュド・ポテトのレシピ。これは、オリーヴオイルかバターで仕上げたマッシュド・ポテトにタンポポの葉っぱを和えたら、あとはハーブ・ソルトと胡椒を加えるだけ、という、なんだかすごく正直なレシピです。タンポポは、オキーフの庭の最初期のエディブル・フラワーのひとつで、とくにお気に入りのレシピだったらしい。タンポポの葉が若く、柔らかい頃を選ぶこともおいしさのコツのようです。ほかに、薬草の香りがメインといった、「ハーブ・オムレツ」「ハーブ・サラダ・ドレッシング」「カッテージ・チーズ・ハーブ・ブレッド」などなど。

ちょっと気になったのが、オキーフが読んでいた本として挙げられていた、『ザ・ロダール・ハーブ・ブック(The Rodale Herb book: How to Use, Grow, and Buy Nature's Miracle Plants)』(1974年)という本でした。調べてみると、19世紀末にニューヨークの食料品店の家に生まれ、健康と食の雑誌を創刊した出版人であり、オフ・ブロードウェイの劇作家でもあったという、いっぷう変わった人物で、アメリカにおける「オーガニック・ファーミングの父」と呼ばれるJ.I.ロダールさんの出版社による、当時のベストセラー。ハーブの歴史にはじまり、効能、アロマ、ティー・ブレンド、栽培と保存、ガーデニング、後半のハーブ辞典にいたるまで、読み物としても飽きさせず、20世紀のアメリカのハーブのある日常の写真集としても楽しめるという、なかなか魅力的な「ハーブ大全」になっていました。

やはり19世紀末にウィスコンシンの農園で生まれたジョージア・オキーフは、ニューメキシコにおける作庭当初、それまでにペインティングに描いてきた数多くの「花」をすべて栽培してみようと思い描いた。そして、土地の人びととともに耕した自邸の庭で、野菜とくだものと薬草のかなりの部分を自給自足できるようになった。採れたてのレタス、ラディッシュ、アンゼリカなどでサラダをつくった。フレッシュなハーブをふんだんに鍋に投じた。はたまたビンに詰めて、ドライ・ハーブとして蓄えた。

伝記によれば(ベニータ・アイスラー『オキーフ/スティーグリッツ 愛をめぐる闘争と和解』野中邦子訳、朝日新聞社、1994年)、こうした彼女のシンプルな料理は、地元の人びととテーブルを囲みながら、また、はるかニューヨークから彼女を訪ねてくる友人たちにもよく供されたそうで、もしかしたら、アンディ・ウォーホルも、タンポポの葉風味のマッシュド・ポテトをごちそうになったかもしれないですね。こちらは、まもなく96歳になろうとしていたオキーフに、ウォーホルがニューヨークでおこなったインタビュー。

そうしてオキーフは、100歳近くまで、絵を描き、季節ごとの庭の実りからなるすこやかな食事のある、大らかな暮らしをいとなみました。冒頭のレシピ・ブックの背景にのぞいているのは、アビキューの庭の一角の写真で、ニューメキシコでの暮らしを余すことなく伝えてくれる写真集の一ページです(バーバラ・ビューラー・ラインズ、アガピタ・ジュディ・ロペス『ジョージア・オキーフとふたつの家 ゴーストランチとアビキュー』内藤里永子訳、KADOKAWA、2015年)。この作品集も兼ねる写真集には、家の設計図なども収められています。オキーフは、シャム猫も飼っていたけれど、どちらかというと犬が好きだったらしく、チャウチャウと戯れている場面も。

かつて薬草園という側面ももっていたアビキューの庭は、土地の人びと、学生、農学研究者たちによって耕され続けていて、花と野菜とくだものを、いまも毎年実らせ続けているようです。

小さくて大きな猫のなかの鳥

猫に「心奪われた」と表現するほど、パウル・クレーは大の猫好きでした。クレーの絵《猫と鳥》にインスピレーションを得て作られた絵本があります。

ドングリを七つ、拾って、ベランダにころころっと置いて、並べてみると、黄緑から焦げ茶色に染まっていくグラデーションができていました。

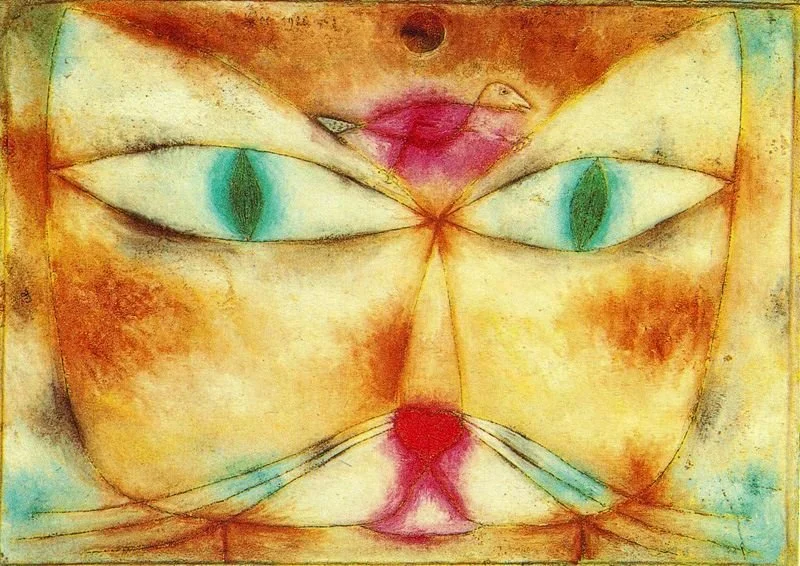

夏の終わりから秋にかけて、猫を描いている絵本ばかりを数冊、読んでいました。そのうちの一冊が、画家パウル・クレーの絵《猫と鳥》にインスピレーションを得て作られたという、『猫と鳥』。

北フランスに生まれ、ドイツのハイデルベルクで活動する、児童文学作家ジェラルディン・エルシュナーさんと、フランス人のイラストレーターのペギー・ニールさんによる絵本。エルシュナーさんは、こどものための動物のおはなしのほかに、ゴッホやフンデルトヴァッサーなど、美術家に関する絵本を数冊書いています。その絵本の多くは、フランス語、ドイツ語、英語で刊行されていて、『猫と鳥』も、こどものためのドイツ語とフランス語のバイリンガル教育に用いられているようです。大人の初学外国語の読書にも、こんな絵本を選んだら、とても楽しそう。

『猫と鳥』の出版社プレステル(Prestel)社のページ。https://prestelpublishing.penguinrandomhouse.de/book/The-Cat-and-the-Bird/Geraldine-Elschner/Prestel-com/e396394.rhd 表紙画像の下にある「Look Inside」から、初めのページを読むことができます 。

この『猫と鳥』に登場するのは、タイトルのとおり、猫と鳥のふたりだけ。家の窓から外を眺める猫と、その猫が外の世界にみいだす、空を飛ぶ鳥のふたりだけで織りなすおはなしです。

Géraldine Elschner, Peggy Nille, The Cat and the Bird, Prestel, 2014

黄色い猫の日々はといえば、「猫が窓辺で警備する」ことを意味する造語「#ニャルソック」にちなむ、あの人気の替え歌の歌詞そのもの。室内にいる猫が窓の向こうにみる鳥は、外の世界の自由をおおいに満喫している。そう感じとった猫は、鳥をまねて、屋根の上を、夜の空を、飛びはじめます。

けれども、この「猫」が見ている「鳥」は、本当に窓の外を飛ぶ、実在する「鳥」なのかどうかが、じつは曖昧です。もしかすると、この「鳥」は、猫が思い描いた鳥である。つまり「猫のなかの鳥」なのであって、猫の夢みる「自由」の象徴なのかもしれない。そもそもこのような曖昧さは、絵本の着想源となったクレーの絵のなかにみいだされてきた謎をなしていたものです。

絵本『猫と鳥』がもとづく、絵画《猫と鳥》は、クレーの作品のなかでもとりわけ「子どもの絵のような」と形容されることが多いものです。「猫」の眼をいろどるエメラルド・グリーン色、鳥と猫の鼻とに重ねられた赤紫色、クリームイエロー色に重ねられた暖かい黄土色。猫世界に独特の純粋さ素朴さ不思議さをあらわすこれらの色は、鮮やかに澄んだ貴石のように、観る人のまなざしを惹きつけて、しばしとらえてしまいます。

Paul Klee, Cat and Bird, 1928, MOMA

猫に「心奪われた」と表現するほど、絵ばかりか「猫」という詩も書いているほど、クレーは大の猫好きでした。幼少時代のパウルに寄り添ったのは、フサフサでグレイッシュな毛のナッジ。大人になったクレーの、家族の一員として暮らしたのは、キジ猫フリプイユ(またはフリッツィ)。クレー夫妻の晩年を賑やかにしたことで知られるのが、1930年に贈られたフワフワでまっしろな猫、ビンボ。

キジ猫のフリプイユ(1921年頃)と まっしろなビンボ(1930年代)[Zentrum Paul Klee Facebookより]

幸せそうに眠たげな、このフリプイユの写真(左)も、クレー自身が撮影したもの。フリプイユは、1910年代半ばから1920年代半ばにかけて、クレー、妻のリリー、息子のフェリックスと、ミュンヘン、ついでヴァイマールの地で暮らしました。おそらく、《猫と鳥》に描かれた「猫」のモデルは、フェリックスがドイツの森のなかでみつけて拾ってきたフリプイユ(フリッツィ)なのでしょう。

クレーの『日記 1898-1918』には、「太っている」猫と暮らした思い出が記されています。『日記』を編纂したフェリックスの文章にも、もちろんフリプイユは登場します。そこでフリプイユは「巨大な虎猫」と形容されています。といっても、数枚の写真に写るフリプイユは、特別に巨大な猫というわけでもなさそうですよね。

キジ猫のフリプイユ(フリッツィ)は、ちいさなこどもの眼から見て、あるいはこどもの眼を通した、クレーの眼にも、そんなふうに映っていたのかもしれません。この絵の画面においてそうであるように、「ちいさな空間を溢れんばかりに満たしているおおきないきもの」として、猫という存在を、視ていたのかもしれない。

冒頭のドングリは、ベランダのひなたに放っておいたところ、忘れかけた頃に見てみると、七つとも焦げ茶色に染まっていました。

わたしたちが観る「自然は風景画家のあとを追う」

画家グスタフ・クリムトがファッション・デザイナーのエミリー・フローゲと毎夏を過ごした、オーストリアのアッター湖畔。この避暑地で描かれた風景には、山あいの天気のうつろいやすい心模様がうつしだされています。

Gustav Klimt, Attersee, 1900, Leopold Museum

「自然は芸術を模倣」するという至言をのこしたのは、オスカー・ワイルドだけれども、現実がたとえば映画になぞらえられるのは、今も同じ。 accidentallywesanderson、略してAWAというInstagramのアカウントがある。たまたま(アクシデンタリー)、いかにも、映画監督ウェス・アンダーソンの作品に出てきそうな、レトロで、ちょっとファンシーで、だいたいがシンメトリカルな建物やインテリアの写真ばかり、集めている。

そのウェス・アンダーソン監督の映画『グランド・ブダペスト・ホテル』は、小説家シュテファン・ツヴァイク(1881-1942)に捧げられている。ウィーンに生まれ育ち、『マリー・アントワネット』をはじめとして、トルストイやバルザックといった歴史のなかの「星」のような人びとについて書き続けた、20世紀屈指の「伝記作家の人生」そのものが、映画のインスピレーション源となっていることを、WA監督は隠していない。隠していないどころか、そのことは、映画のあちこちに、徴(しるし)として、嵌め込まれている。

それもあって、この映画には、19世紀末のウィーンを拠点にした画家たちの絵がよく出てくる。なかでも、画家のグスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品が効果的に挿入される。たとえば、映画がはじまって間もないシーンのホテルの壁に、クリムト風の絵が三点、掛けられている(予告篇の0.15秒のあたりに一部映っているので、チェックしてみてください)。中央奥には、クリームイエロー色の建物へと通ずる並木道の絵、その両側に、鬱蒼とした木立の風景画。この二点の松林の絵は、クリムトが夏のあいだに避暑に訪れて制作の場としていた、オーストリアのアッター湖で描いた、1900- 1903年頃の絵をおそらくは元にしている。絵の前に鎮座する、ティルダ・スウィントン演ずる女性のスタイルが、クリムトの絵《アデーレの肖像》にインスパイアされていることも、もちろんいうまでもなくて、ここでは「映画は絵画を模倣」している。

ところで、クリムトがアッター湖の畔で描いた風景画の中には、もっともっと謎めいた絵もある。そもそもクリムトが、彼のトレードマークともいえる金鍍金(きんめっき)をほとんど使っていない、さほど飾り気のない風景画も描いていたことは、あまり知られていないかもしれない。

この絵の、ブルーグレーの空に嵐の気配が渦巻いているところなどは、ムンクが描いたような「魂の動き」を映したイメージのようでもある。まるで誰かの心の「空模様」のようだ、というのならば、大きなポプラの樹のふもとに建つ、このちいさな礼拝堂だって、なにかただならない時の心情のようなものをえがこうとして生まれてしまった、なにかよく分からないもののかたち、というふうに見えてこないこともない。堅固なはずの建築も、雲と同じく気象によってうつろいゆくように。この作品には、知る限りでも、《大きなポプラの木 Ⅱ(迫ってくる嵐)》と《近づいてくる雷雨》というタイトルがある。

クリムトの手紙から知られるのは、画家が温度や湿度にとても敏感であったこと。雷が轟いて、いまにも雨が降りだしそうな、湖畔の夕暮。クリムトはこの湖のある山間の避暑地で、パートナーのファッション・デザイナー、エミリー・フローゲと夏を過ごしていた。「まるでクリムトの絵のよう」に変幻する気象のときを待ちながら、いつまでも眺めていられそうな、さわやかな山上からのLivecamをみつけました。