プラネタリウムのアール・ヌーヴォー

若竹色や山吹色の和装で列に並ぶ人たちを眺めていたら、開場の時刻になっていた。渋谷ヒカリエホールでの、パリのグラン・パレ・イマーシブによる「永遠のミュシャ」は、1月19日まで。

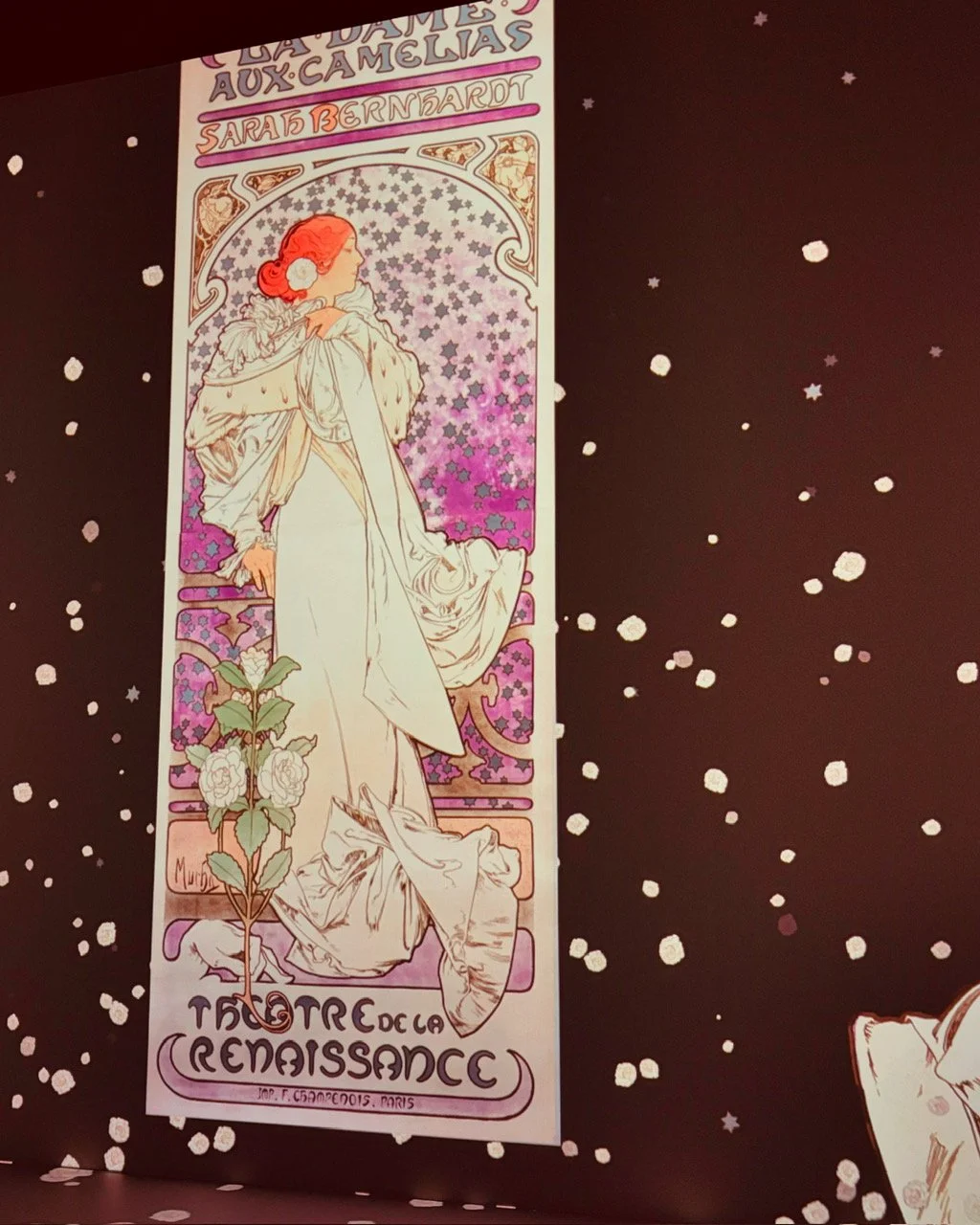

1900年、ミュシャの作品が日本で初めて展示されてから、125年。じき麹町から道玄坂へと移る、新詩社刊の『明星』誌では、一條成美や藤島武二によるミュシャ風の画が表紙を飾り、挿絵となり、白馬会で観ることができたばかりのミュシャの「広告画」が話題となっていた頃。

小さなクッションに座して観る、三部構成の本編に、香りに包まれた資料パネルや参考映像、実写とポスター画を合成した映像、ミュシャにインスパイアされたアニメーションや最新のゲームの紹介などが続く。後半は、「みんなのミュシャ ミュシャからマンガへーー線の魔術」展(Bunkamuraザ・ミュージアムほか、 2019-2020年)の続編としても楽しめる。幼い頃の五島プラネタリウムの思い出も蘇ってくる。

Grand Palais Immersif, Éternel Mucha, Shibuya Hikarie Hall, 2024-2025

記憶の中の天体ショーと比して、全体を通じて時系列の構成には解説的な趣きが強く、没入感は思いのほか稀薄となってゆく。けれども撮影タイムの間に、アール・ヌーヴォーの華やかな描画世界に、スマートフォンを片手にみずからを写し込む観客たちの眼には、揃って恍惚としたものが見えた。

年の瀬に観た「リュミエール!リュミエール!」にも共通するのは、世紀末から20世紀初頭のイメージをモンタージュし、あらたに作り替えた映像であること。120、30年前の欧米の諸都市や明治時代の日本においてリュミエール社がシネマトグラフに留めたもの(猫動画を含む)の中でも、今と何が異なって印象的であるかといって、長いドレープや裾のある装いとその立ち振る舞い。それだけで映像に充分にもたらされる動きの感覚であった。